清乾隆十二年(1747年)的一天,郑板桥接到了署理巡抚的山东布政使包括索画的信函。他静卧在县衙的书斋里,反复思考给这位上司究竟作幅什么画为好。忽然,窗外传来了一阵竹叶被风吹动的萧萧声,当时正被救灾困扰的郑板桥听后,觉得这声音仿佛百姓啼饥号寒的呜咽之声,自己虽然只是一名县级小官,但百姓的一举一动无时无刻不萦绕于心。画作的物象和意境在思考中逐渐明晰起来,郑板桥立即起身,画了一幅自己最为擅长的墨竹,并题写篇首所引之诗以明心迹。郑板桥的这首题画诗,常被后人引用,作为官员心系百姓、关心民生疾苦的生动写照。

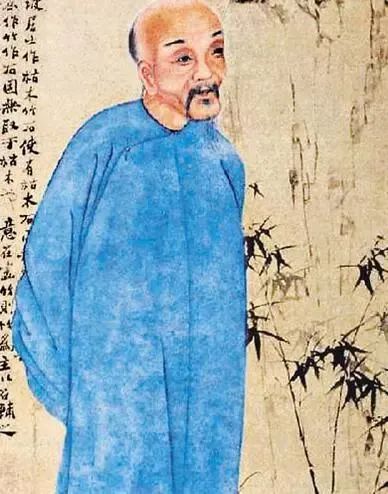

郑板桥(1693-1765),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,江苏兴化人。清雍正十年(1732年)举人,乾隆元年(1736年)进士。先后任山东范县、潍县知县,为政期间,勤于政事,体恤民艰,清正廉明,深受百姓爱戴。

一、关心民瘼

郑板桥有强烈的民本思想,称“天地间第一等人只有农夫,而士为四民之末”,理由是农夫通过勤苦耕种以养天下之人,“使天下无农夫,举世皆饿死矣”“工人制器利用,贾人搬有运无,皆有便民之处。而士独于民大不便,无怪乎居四民之末也”。(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷七《范县署中寄舍弟墨第四书》)他对民众生活之艰辛表现出强烈的同情心,作有不少诗文反映民间疾苦,批判贪官恶吏。他在《悍吏》(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷一)诗中严厉批判悍吏“入村捉鹅鸭”“沿村括稻谷”的“豺狼”行为,在《私刑恶》(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷一)诗中揭露胥吏奸刁自肥、以私刑代替官刑、对百姓勒索无度以致敲骨吸髓的恶行,“一丝一粒尽搜索,但凭皮骨当严威”。他还有《潍县竹枝词》40首,记录了潍县一带土地兼并、贫富分化、下层民众艰苦挣扎等严重的社会问题:

绕郭良田万顷赊,大都归并富豪家。

可怜北海穷荒地,半篓盐挑又被拿。

行盐原是靠商人,其奈商人又赤贫?

私卖怕官官卖绝,海边饿灶化冤磷。

东家贫儿西家仆,西家歌舞东家哭。

骨肉分离只一墙,听他笞骂由他辱。

郑板桥注意了解民情。在范县时,面对冤案层出不穷、百姓无处诉冤等现象,他经常下乡走访,甚至出现过上级来视察,在衙门里找不到知县的情况。在潍县期间,为防止下属蒙蔽和随从隐瞒,他积极结交乐善好施、直言不讳的王俨、郎一鸣、陈尚志等贤明乡绅。每次下乡,必定造访其家,然后屏退随从,向他们访问民间疾苦,让其知无不言,言无不尽。

郑板桥还注意及时调整施政举措,维护民众利益。当时每到冬天,盗窃案就会频发。为维护治安,他从当地招募40人编成巡捕小队,专门负责巡防缉捕。不料实行了一段时间后,却招致民怨沸腾。他经过调查,方知原本为保境安民而设的巡捕小队竟然大肆为害地方。有的巡捕队员擅闯百姓家中,诬陷百姓聚众赌博,以讹诈钱财;有的夜间巡逻时遇到行路的乡民,便将其诬为窃贼,索拿拷打,一定要讹诈到钱财后才予以释放;有的非但不缉捕盗匪,反而包庇私盐小贩,甚至窝藏盗贼赃物等。郑板桥了解到实情后,立刻就将巡捕小队解散了。过了不久,省里又命各县都要招募巡勇百人,专司捕盗。由于前车之鉴,郑板桥不想再招募巡勇危害乡里,但公然违抗上命,又难以交代。郑板桥便多方对比招募当地人与客籍人的利弊:招募当地人,他们熟悉地理环境,通晓方言,缉捕盗贼可能容易一些,但官匪勾结、讹诈勒索必多;而招募客籍人,扰民可能会少一些,但他们容易因道路莫辨和言语不通而侦缉难周。他反复权衡后,最终决定两害相形取其轻,宁愿自己承受捕盗不力的批评,也不愿让百姓遭受敲诈勒索,于是从直隶招募人到潍县充当巡勇。潍县烟业发达,城中有不少烟店,但该行业一直无官方经纪。有人私自充任经纪,欺行压市,从中牟利。郑板桥上任后,不少人通过关系乞求充任烟行经纪。他以烟草行业本微利薄为由,一概拒绝。乾隆十四年(1749年)春夏之际,修筑城墙完工后,土城还有一些缺坏和渗水之处。烟行商人捐钱240千文,将城墙修补完善。虽然捐资不多,但其意可嘉。为表彰烟行商人之义举,他撰写了《潍县永禁烟行经纪碑》,在潍县禁绝会给小商贩带来中间剥削的烟行经纪,并刻石以记,规定“如有再敢妄充私牙与禀求作经纪者,执碑文鸣官,重责重罚不贷”(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷九)。

二、清廉自持

“屡劝诸儿莫做官,立官难更立身难。”(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷二《绝句二十三首·孙峨山前辈》)人皆以做官为荣,唯独郑板桥以做官为苦。在他看来,尽管县官难做,但既然担任此职,就努力做好。他为官的榜样是历史上的著名循吏,“安人龚渤海,执法况青天”(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷一《赠高邮傅明府,并示王君廷滦》),即明于治乱、开仓安民的汉代渤海太守龚遂和除奸革弊、刚正清廉的明代苏州知府况钟等。

郑板桥为官十二载,其中有五年在范县做知县,七年在潍县做知县,可谓久知县事。他认为知县个人的素质十分重要,即使是良善明智之辈,百姓仍会有许多疑虑;若是昏庸贪虐之人,百姓就会陷入苦海;有的僚属胥吏也会与知县狼狈为奸,或背着知县干坏事。为此,郑板桥清廉自持,绝不与贪残害民者同流合污。他以不失信、不自是、不贪利作为自己的人生信条,不爱乌纱不爱钱,“只饮民间一杯水,不取民间一文钱”。虽然家无余财,自己“落拓扬州一敝裘”(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷一《大中丞尹年伯赠帛》),“寒无絮络饥无糜”(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷一《七歌》),家人过着“白菜腌菹,红盐煮豆”(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷五《满庭芳·赠郭方仪》)、“琐事贫家日万端,破裘虽补不禁寒”(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷一《除夕前一日上中尊汪夫子》)的困顿生活,但他心志不改,始终坚守正道。正如其著名的《竹石》(卞孝萱等编《郑板桥全集》卷一)诗所言:

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

郑板桥任知县时,时常将俸钱寄回老家接济贫苦族人,但坚决拒绝族人随之任职的请求。他明确告知族人:县衙中职位本来就不多,上峰介绍者尚且无从安排,对无一技之长的族人就更不可能安排了。为防族人误解,他在给弟弟的家书中还特意解释了任用同宗郑勇魁的原因:郑勇魁性情率直尚义,精通拳术,被自己倚为护卫,跟随自己多年,不仅从未有过,而且多立功劳。在土匪围攻潍县时,郑勇魁与范金镖等奋不顾身,率领民团巡丁出城杀贼,生擒匪首朱老哥子等,解潍县城之围。作为知县,郑板桥要审理各种案件。从被今人当成书法作品保留下来的250余条郑氏判词看,他审判的案件涉及凶杀人命、田产交易、家产争夺、立嗣继承、妇女改嫁、人口买卖、牙行勒索、偷漏赋税、口角斗殴等,审理过程和判决结果也表现出鲜明的“板桥特色”。

一是重视证据,防范刁民和讼师浑水摸鱼。有判词称:“尔既不知地被人种去,又何知是赌账准折?刁词可恶!但是否坟地出典?词证确查覆夺。”或称:“张凤池究系何人?想亦奉先自写自递,乱闹官牙,可恶之至,不准。”在某伤人致死案的判词中,更直接质问亲属:“何得听信讼师倚恃尸亲,屡行刁渎?”(本文所引判词均见李一氓编《郑板桥判牍》,文物出版社1987年版)二是多依情理,少按法令,以调解为主,看似随意,实则爱民。“自同族众理说”“尔欲守贞,谁能逼尔改嫁”“只以情理催众人调处可也”之类的判词就很常见。清人曾衍东的笔记小说《小豆棚》中记录了郑板桥判青梅竹马的私通僧尼还俗结为夫妻的故事,更是说明了这一点。三是保护穷人,指斥富人。乾隆十六年(1751年)五月,胶州名士法坤宏途经潍县,与几位商人谈及郑板桥审案。商人称其“右窭子而左富商”“唯不与有钱人面作计”(法坤宏《迂斋学古编》卷二《书潍县知县郑板桥事》),即尽力保护穷人,对那些动辄兴讼的富商往往严加斥责。郑板桥还曾拍案大骂那些仗势兴讼的监生为“驮钱驴”,完全不给有钱人面子,搞得富豪们“无奈一时骄吝客,惭他呼作“驮钱驴'”(郭鹰《潍县竹枝词》)。判词“既据有地二顷五十亩,尚谓之穷人乎?不准”,似乎让我们看到了他判决时对冒充穷人者的愤怒之色。

郑板桥始终坚持传统的“息讼”理念,严格防范刁民讼棍借讼牟利,也不与富人结交,更不会收其贿赂。他在潍七年,离任时没有留下未判的积案,也没有造成一起冤案。案件审判就是试金石,充分反映了郑板桥的清廉自持。

乾隆十七年(1752年),郑板桥因为请赈而触怒上司,被迫称病辞官。次年春天,他离潍返乡时,只用驴三头,一头自骑,一头书童骑乘,另一头驮运书、琴和行李。

郑板桥勤政爱民、清廉自持的事迹很快就得以广泛流传。清代诗人王衍梅在《题郑板桥先生像》一诗中追记郑板桥的循吏事迹,称赞其“伟哉七品官,而作河朔英”(李福祚辑《昭阳述旧编》卷三《苔岑述下》)。郑板桥去世30余年后,阮元出任山东学政,称潍县士人念念不忘其德政,对其片纸只字视若珍宝,“固知此君非徒以文翰名世也”[阮元《题板桥先生行吟图》,卞孝萱等编《郑板桥全集(增补本)》附录]。今天,潍坊市十笏园文化街上建起了郑板桥纪念馆,全面展示其文学艺术成就及其勤政爱民、崇德尚廉的事迹。馆中固定演出文化旅游实景剧《郑板桥在潍县》,通过“拦轿喊冤”“击鼓升堂”“大堂巧审案”“不孝子改过自新”“阖家团圆”等情节,生动再现郑板桥审案的过程,表达当地人民对他的深切怀念。

扫一扫在手机打开当前页